2023年4月1日から、中小企業においても、月60時間を超える時間外労働に対しては、割増賃金率を50%以上とすることが義務付けられます。

4月の給与計算から気をつけないとなあ、と考えていましたが…

4/1からの割増率引き上げと言いますが、月末締ではなく、例えば15日締や20日締の会社の場合、いつの残業から変更したらよいのでしょうか。

何か法改正があると、給与計算の締め切りとの関係を考えてしまいます。

中小企業の猶予が終了

2010年4月に労働基準法の改正があり、一定規模以上の大企業では、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対して、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなくてはいけなくなりました。

元々25%でしたので、25%の引き上げです。

この時、中小企業については労働現場の実情などを踏まえて、適用が見送られました。

そして2019年に施行された働き方改革関連法において、この猶予措置の廃止が決定され、いよいよ2023年4月1日から、中小企業にも60時間超50%以上という割増率が適用されることになるわけです。

「50%以上」という決まりなので、50%でなくても、60%など、会社ごとに定めることができます。

4/1以降で、60時間を超えた時間外労働から50%で計算する

給与計算サイクルが、4/1~4/30の場合(月末締)

4/1からの適用なので、

シンプルに、給与計算期間の初日である4/1から起算して、時間外労働を累計していき、60時間を超えた時間分から50%に変えればよいです。

給与計算サイクルが、3/16~4/15の場合(15日締)

4/1からの累計が60時間超になった時間外労働について、50%の計算となります。

この1ヶ月だけ、3/16~3/31までの時間外労働と、4/1~4/15までの時間外労働とを分けて考えることになります。

3/16〜3/31までの半月でもし60時間を超えてしまったとしても、従来通り(法令上は25%)の割増率で計算すればよいです。

4/1から時間外労働0時間として集計し、4/15までの半月で60時間を超えた分に対して50%とします。

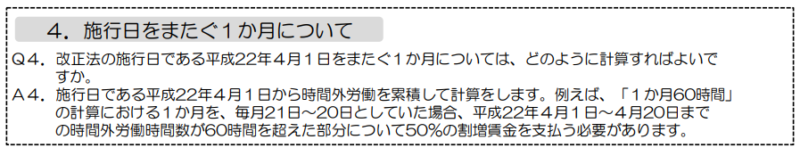

2010年(平成22年)の改正時に出された通達の抜粋です。

一箇月の起算日については、毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における一定期間の起算日等とすることが考えられるが、就業規則等において起算日の定めがない場合には、労使慣行等から別意に解されない限り、賃金計算期間の初日を起算日とするものとして取り扱うこと。

「その超えた時間の労働」として五割以上の率で計算した割増賃金の支払が義務付けられるのは、一箇月の起算日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働であること。

なお、法の施行日である平成22年4月1日を含む一箇月については、施行日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働について、五割以上の率で計算した割増賃金の支払が必要となること。

2010年改正時のパンフレットにもQ&Aが掲載されていました。

今回の適用において新たな通達等が出ていないため、2010年当時のこの考え方がそのまま適用されるようです。

深夜労働・休日労働との関係

深夜労働との関係

深夜の時間帯(22:00~5:00)に、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を行った場合、

時間外割増50%以上+深夜割増25%以上=75%以上の割増率となります。

法定休日労働との関係

時間外労働60時間の算定には、週1日の法定休日(例えば日曜日)は含まず、それ以外の休日(所定休日、例えば土曜日)は含みます。

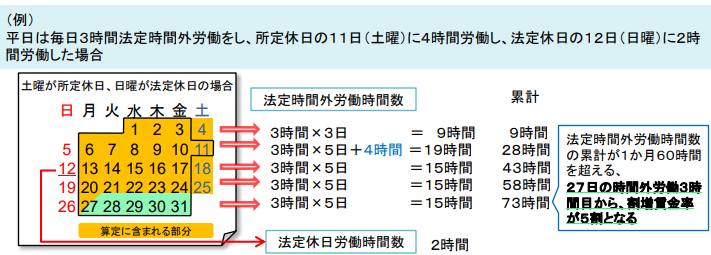

これまた2009年のパンフレットなのですが、わかりやすいので載せておきます。

所定休日である11日(土曜)の4時間は60時間に含め、法定休日である12日(日曜)の2時間は60時間には含めずに法定休日の割増賃金率35%で計算します。

そして27日の残業の途中から60時間を超えるので、ここから割増賃金率50%で計算します。

法定休日と所定休日とを、明確に分けておかないと、計算時に困ったことになります。

まとめ

割増賃金率については、就業規則や賃金規定に記載されていると思いますので、忘れずに改正しておきましょう。

また、引上げ分の割増賃金を支払う代わりに、代替休暇といって、代わりに有給の休暇を与えることでも良いとされています。